こんにちは!BMSL(@Basketball_MSL)です!

最近、選手の方のシュート動作にアドバイスをする機会が増えてきています。

ありがたいことですね(^^)

そこで感じるのは、キャッチするまでの体の動きに対する意識があまりないこと…。

バスラボ

バスラボ大体の選手は、キャッチしてからリリースまでの動きへの興味が非常に高いようですが、そこを安定させるためには、キャッチするまでの体の動きが非常に重要なのです。

実際の試合を想定したシュート動作を目指すのであれば、キャッチまでの動きを無視することはできません。

今回は、そのような流れからこのテーマの記事にしてみました。

まずは、なぜストップ動作が重要なのかを見ていきましょう!

- 本記事の筆者

ストップ動作の重要性

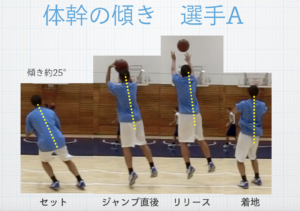

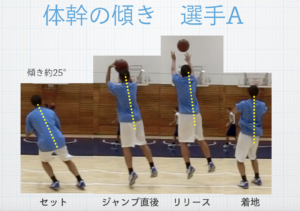

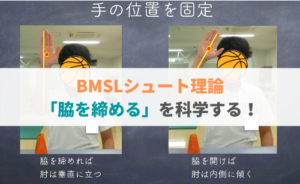

以前の記事で「体幹の傾き」について紹介しましたが、その中で

「シュート動作においては体幹は垂直のほうが効率的である」

ということを紹介しました。

実際に、NBAやBリーグのシューターと言われる選手はシュートシーンにおいて体幹を垂直に近い角度に保持しています。

これは前後方向に対して真っ直ぐという意味です。

スペシャルな状況を除いて、体幹が左右に傾いている選手は少ないですよね。

例えばフリースローのような場合では体幹を垂直にすることは非常に簡単です。

それは、その場に立っていれば基本的には体幹は垂直になるからです。

ただ、実際のシュートシーンではそうはいきません。

相手を振り切るために走ったり、ステップを踏んだり、さまざまな方向の動きが混ざってきます。

そこでどうしても必要になるのが、ストップ動作です。

バスケの場合は、走った勢いのままシュートを打とうとすると身体が横に流され、成功率は大きく低下します。

サッカーの場合はキックの後、勢いのまま転んだりすることはしょっちゅうですが、

バスケではそうはいきません。

相手を振り切るために、走ったりステップを踏むことはとても重要なのですが、その勢いを止められずに身体が左右に流れてしまっては、シュートの成功率は低下してしまいまうのです。

つまり、どのような状況でも体幹を垂直にし、シュートの姿勢を整えるという意味で、ストップ動作が非常に重要なのです。

これはフォームの再現性を高める上でも良い影響を与えてくれます。

わざわざ体幹を傾けた状態でシュート練習はしないですよね。

最も自然な姿勢で打ち続けることが、再現性を高めるコツです。

3つのストップパターンを理解する!

それでは、NBAの動画から実際に使われているストップ動作を分析してみます。

大きく分けて3つのストップ動作があるのでみてみましょう。

ご協力頂いた動画はこちらです。

インサイドピボットのパターン(1:02)

これはいわゆる2カウントシュートです。

インサイドピボットと言われてピンときますか?

これはミートの技術ですが、右から来たボールに対し、左で①ー右で②でストップするパターンです。

クロスステップのパターンであるとも言えるかもしれません。

図のKyle Lowry選手をみてみると、左で①、右で②のストップですね。

ただ、このシーンで最も減速が行われているのは①の足の前の足。

つまり右足(0の足)です。

ストップ動作の前に、0の右足で減速し、①−②のステップでは大きな減速を行わないことで、シュート姿勢に余裕をもたせています。

このシーンの場合、右の0の足の減速動作によって、体幹は垂直に保たれていると言って良いでしょう。

アウトサイドピボットのパターン(5:30)

次は、ステップバックのようなストップパターンです。

左からくるボールに対し、右で①ー左で②となります。

こちらはオープンステップということができます。

図では、Kyrie Irving選手が、右を①の足、左を②の足でストップを行っています。

このシーンでは、0の足は左足で、減速ではなく加速し相手との距離をおく戦略をとっています。

その分、①の足である右足は強い減速が必要になっています。

0の蹴り足と、①の減速足の力のバランスが崩れると、体幹が左右に傾くことにつながるので、非常に難しい技術であると言えるでしょう。

片足→両足のパターン(6:46、2:32)

最近、非常によく見かけるパターンです。

これは0の足を片足でつき、その後両足でジャンプストップするようなパターンです。

なので、右ー両足、左ー両足の2つのパターンがあります。

更に細かく分けると、

インサイド(クロスステップ)のパターンとアウトサイド(オープンステップ)のパターンがあります。

Stephen Curry選手が行っているのがインサイドのパターンで、

J.J.Redick選手が行っているのがアウトサイドのパターンです。

0の足が異なるのがわかると思います。

この片足ー両足のパターンは個人的にとても注目しているストップ動作です。

今回の「体幹を垂直に保つ」という課題に対してはとても有効なストップになるでしょう。

それは最後の足が両足着地になるから。

両足を揃えて着地しようとすると基本的には体幹は垂直化されるので、ストップ動作の導入には非常にありかなと考えています。

初心者に対しては、まず右⇨左で指導する場合が多いと思いますが、

片足⇨両足のパターンを最初に極めさせた方がその後の可能性が広がるのでは?と考えています。

あくまでシュート。止まることが目的ではない

3つのストップパターンを紹介しました。バスケにおけるシュートストップのパターンはほとんどがこれです。

ドリブルから、あるいはパスから、角度、距離、勢い、などシチュエーションによってバリエーションはあるものの、ステップに関してはNBAでもこのパターンです。

このストップ動作において理解しておきたいことは、止まることを目的としているわけではないということです。

あくまで、

シュートを打つためのストップ動作

です。

シュートの確率を上げるためには、再現性が重要であるということはすでに書きましたが、

トッププレイヤーはこのストップ動作を駆使することによって、「体幹をいつも通りの角度にする」ということを再現しています。

どのような位置、シチュエーションでも「体幹をいつも通りの角度」にしているのです。

「体幹のいつも通りの角度」とは、日々のシュート練習での体幹の角度、つまり地面に対して垂直ということです。

シチュエーションにより毎度角度が変わってしまっては、その都度調整しなければならなくなり、精度は落ちるでしょう。

しかし、体幹を毎度同じ角度にできれば、そこまで大きな調整が必要になるわけではありません。

体育館では様々なストップ練習をしているかもしれませんが、シュートの場合は止まることを目的とせず、「体幹をいつも通りの角度にする」ということを目的として取り組んでみてはいかがでしょうか。

まとめ

シュートのストップ動作についてまとめてみました。

ストップ動作とシュートには密接な関係があります。

完全フリーな状況を除いて、ストップ動作無しにシュートはあり得ません。

どんなシチュエーションであっても、「同じ体幹の角度で止まれる」。

これができれば、シューターと呼ばれる日も近いと思います!

ちびっ子選手では、

「ボールなし、シュートなし」で、ストップ動作のみの練習などを取り入れてみても良いかも知れませんね。

参考にして頂けると幸いです^^

バスラボでは、オリジナルのバスケ資料をnoteで販売しています。

資料タイトル一覧

- 機能解剖学に基づくシュートフォーム

- シュート探求:肘の挙がりと曲がり

- No!More!オスグッド・シュラッター病

- Physical Fitness Test for Basketball Players

「曖昧なシュート指導からの脱却」、「障害予防の啓発」、「バスケに特化したスポーツテストの普及」を目指し、資料を作成・販売しています。ぜひチェックしてみてください!

コメント