こんにちは。BMSL(@Basketball_MSL)です!

今回のテーマはバスケのシュートに必要な肩の可動域です。

肩の動きが不十分ではシュートのパフォーマンスも上がりません。

シュートを上達させたい!確率を上げたい!のであれば、可動域の確保は必須です。

ただ、まず頭に入れておいてほしいことがあります。

それはシュートの上達には、絶対的に数が必要であるということです。

どんなに素晴らしい理論や、センスがあったとしても、数をこなさなければシュートは入るようにはなりません。

それって、どのくらい?

NBAで活躍するステフィン・カリー選手は1日500本はシュートをうつそうです。

500本ですよ…?

…。

そうなりますよね。

「シュートの上達には数が必要」

これは頭にしっかり入れておいてほしいことです。

今回の記事は、シュート練習の本数は前提として、

- その練習効率を上げる

- より動きやすい身体の準備をする

といった、ちょっとしたスパイスのようなものだと思って読んでいただければ幸いです(^^)

- 本記事の筆者

シュートに必要な肩の機能

Noteにて販売中の資料、「シュート探求 肘の挙がりと曲がり」でも記載していますが、シュート動作では必ず肩関節の動きを伴います。

無意識的であっても肩関節の複雑な動きの上にシュートが成り立っているのです。

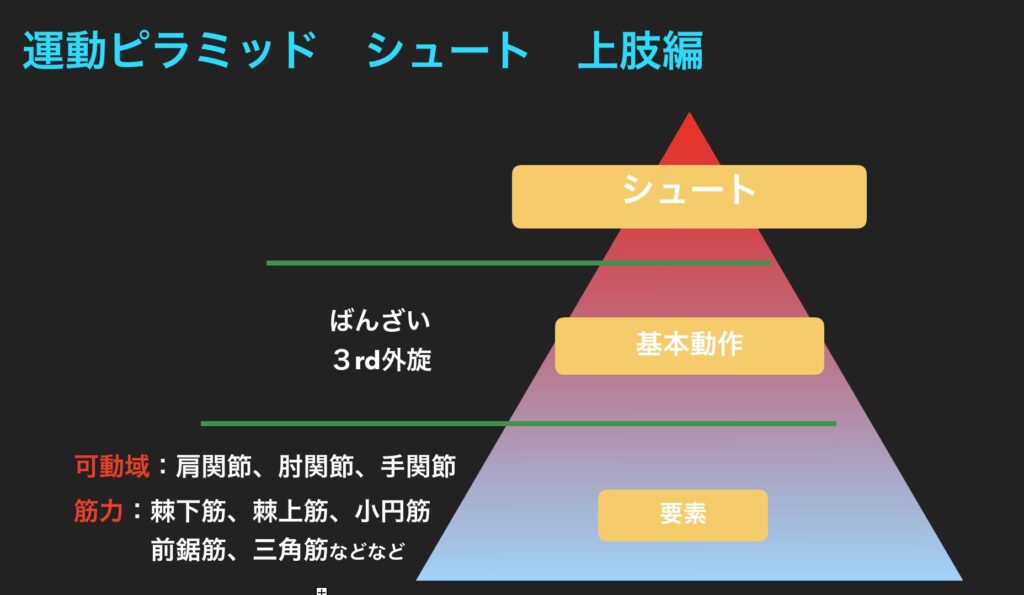

運動ピラミッドで見てみると、

このように、シュートを成り立たせるために必要なことは、実は沢山あります。

その中でも一番ベースとなる肩関節の可動域や筋力は、より良いシュート動作の達成にためには欠かせない要素となります。

今回は可動域編なので、そちらを中心に書いていきますが、

例えば、

知らず知らずのうちに肩関節の可動域が狭くなっている選手がいたとします。

知らず知らずに狭くなる可動域…!?

人間はその持っている可動範囲を超えた動きはできないので、つまり自然と動きが制限されてしまい、目指す動きができなくなるということもあり得るわけです。

その状態でシュート練習しても意味ない説…!?

となると、シュートのために上半身のエクササイズもやらなきゃ!となるわけですが、

シュートフォームを安定させるため、成功率を上げるために上半身のストレッチやケア、エクササイズをしている選手はどれくらいいるでしょう。

下半身はやるけど、上半身はあまりやらないという選手は多いのではないでしょうか?

シュートのためにストレッチなんてしたことないかも!

ベースとなる可動域が小さくなると、シュートにとって良いことはありません。

自分のシュートの可能性を狭めないためにも、上半身にも目を向けてあげましょう。

また、シュートを初めてうつ子どもたちに対しても、この視点は大切です。

重いボールを投げ上げるために最低限の機能(可動域や筋力)が備わっているでしょうか。

指導者側に正しいフォームのイメージがあったとしても、選手の身体の準備ができていなければ無理なフォームになってしまいます。

「肩の機能?何だそりゃ?」

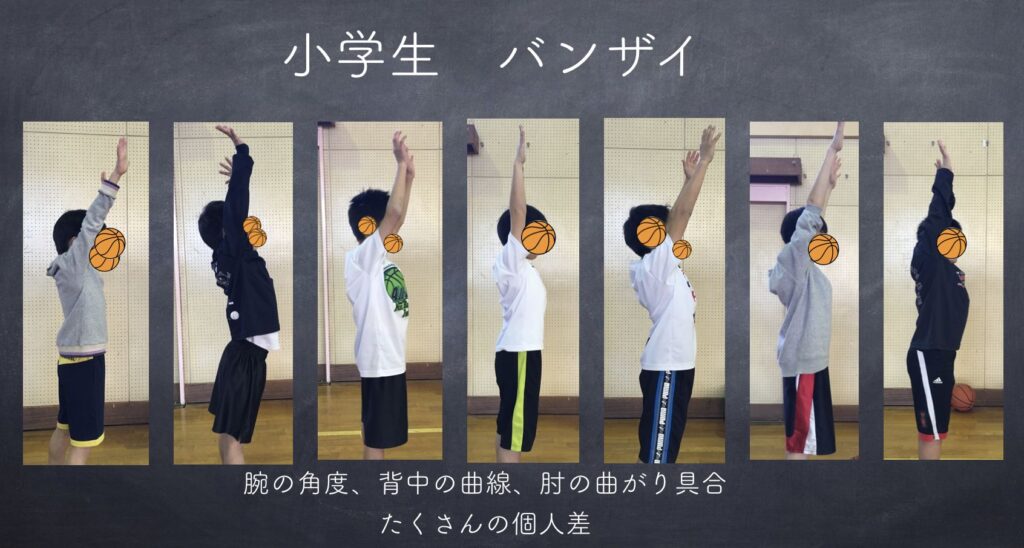

となる方もたくさんいると思うので、以前私が小学生(小1~6)の肩の機能チェックをしたときの写真を見てみてください。

バンザイは最も簡便な肩の機能をチェックするためのテストになります。

ただバンザイをしてもらったわけですが、これだけの個人差があります。

一概に良い悪いと言える問題ではないのですが、いかがでしょうか。

まっすぐ挙げられる子もいれば、挙げてるように見えて、背骨をそらしている子もいます。

ただのバンザイでもこれだけのバリエーションがあるのか!

例えば、このバンザイが肩の可動域の狭さや筋肉の弱さによって挙げられていなかった場合は、そこを改善してあげることがその子にとってシュートの可能性を大幅に広げることになります。

つまり、手がまっすぐに挙げられない子はその分フォームの可能性が狭まっているかもしれない、ということです。

でも、手がまっすぐ挙げられるからと言ってシュートが入るわけではありません。

手がまっすぐに挙げられるような肩の機能があったほうが、シュートにも良い影響があるのでは?ということです。

たしかに…

なんとなくわかるかも

シュートに必要な2つの肩の可動域!

さて、シュートにとって肩の可動域の重要性がイメージできたところで、具体的にみていきましょう。

紹介するのは2つの可動域です。

この可動域が合格ラインに到達していなければ、日々、非常にもったいないシュート練習をしているかも…。

お、押忍……。

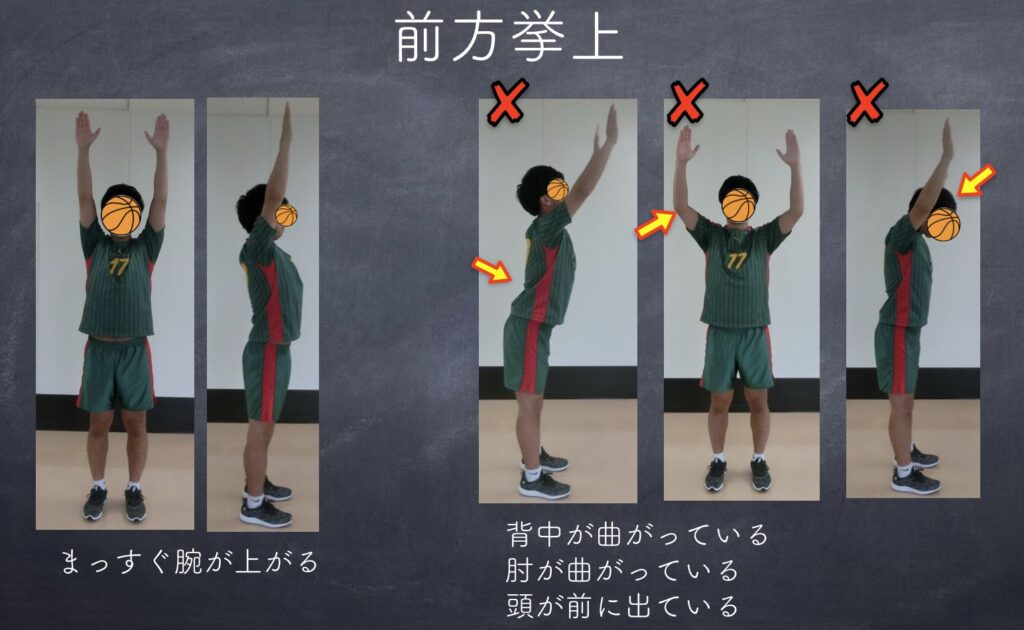

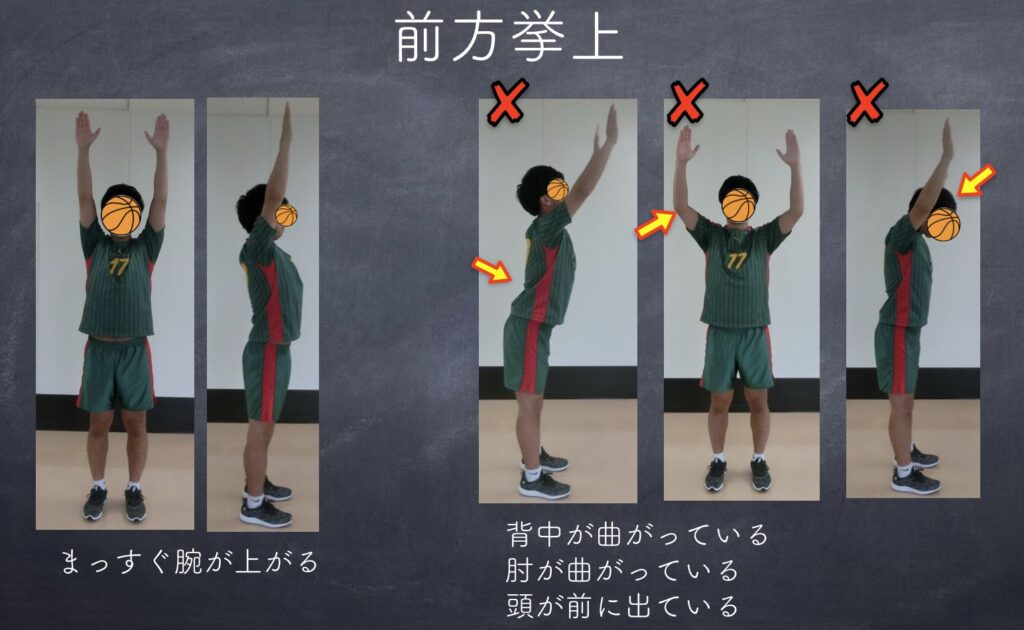

シュートに必要な肩の可動域 ①前方挙上 −腕を前から上げる動作−

まずは腕を真っ直ぐ上に挙げる動きからです。

最も基本的な肩の動きですが、シュートに限らず肩を使うスポーツにとっては最も大切な機能です。

チェックポイントは

- 挙げた腕の肘がまっすぐか

- 横から見たときに、腕で耳が隠れているか

- 背中をそらしていないか

です。

この3つのポイントができていない場合は、どこかが硬いか弱いかしているはずです。

自分の腕の重さのみで腕が上げられなければ、シュートにも何かしらの制限が出ているとも考えられるのではないでしょうか。

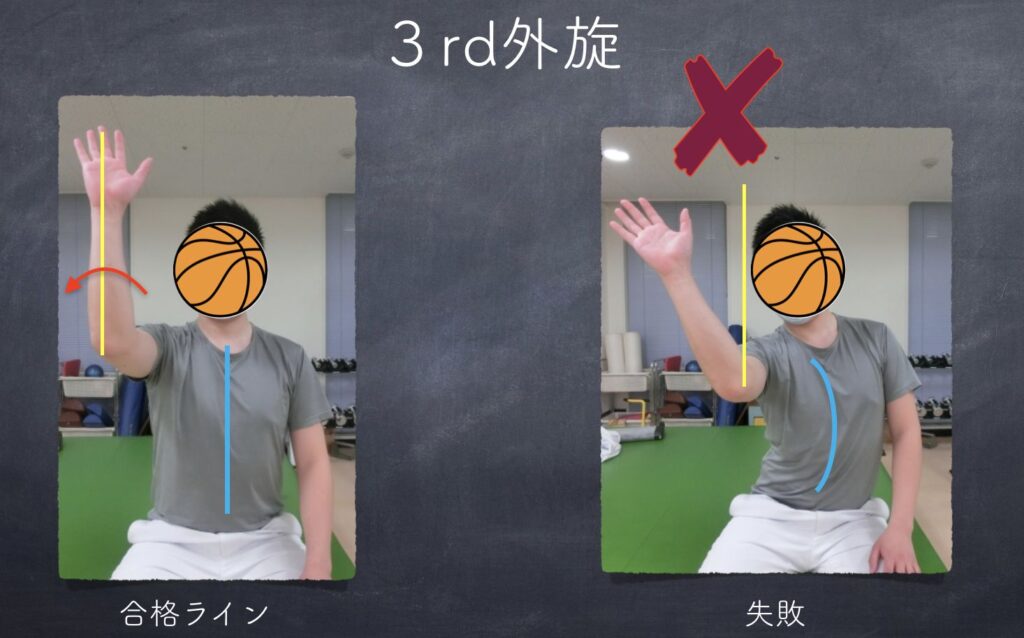

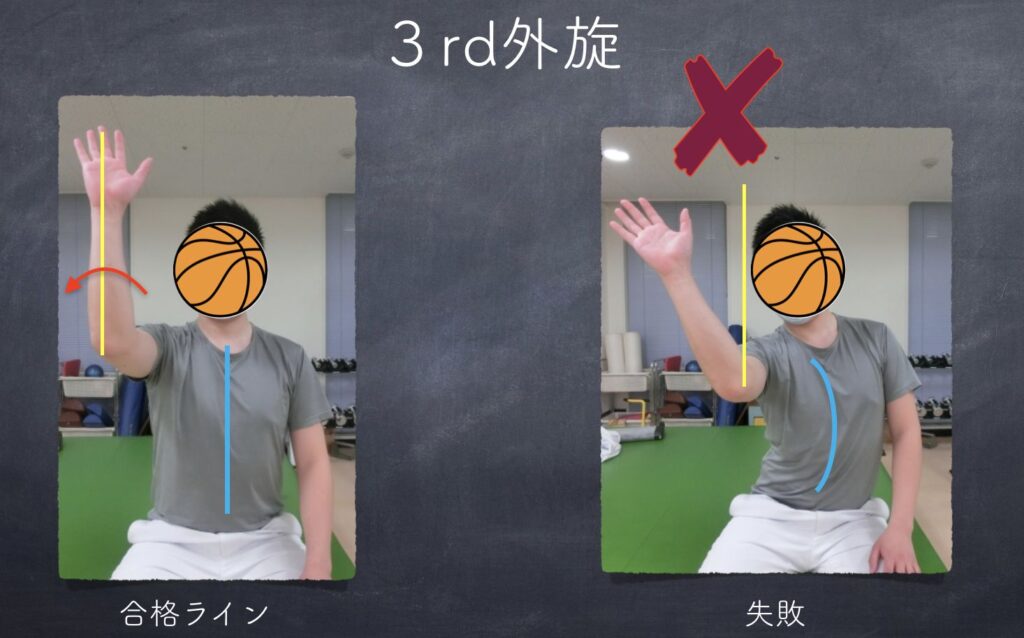

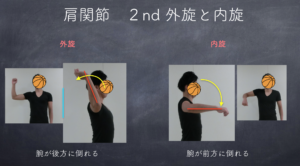

シュートに必要な肩の可動域 ②3rd外旋 −時計の針のように腕を捻る動き−

次はやや難しい動きです。

解剖学的には肩の第3肢位での外旋(3rd外旋)といいます。

どのような動きかというと、前ならえ90°から肘を曲げ、肘から先を外に倒す動きです。

あまり日常生活では使わない動きかもしれません。

が、シュートでは非常に重要ですよね?

そうです。

これはシュート時に肘から先(前腕といいます)をに立てるための可動域です。

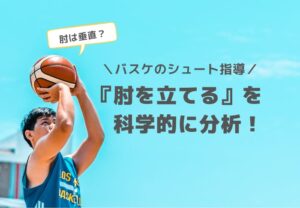

「肘を垂直にしろ!」といった指導法がされることもあるとは思いますが、

そもそも、この可動域がなければ無理なのです…。

可動域がないのに無理に立てようとすると……身体がゆがみます(図のように)。

何人もの選手のシュートを見てきましたが、この可動域はフォームに直結するといって良い可動域です。

「肘を立てる」荷関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

チェックポイントは

- 手のひらがまっすぐで、正面を向いているか

- 前腕が垂直になるか

- 体幹がまっすぐか

です。

あくまで私の印象ですが、大人子どもに限らずきれいなフォームの人はこの可動域に余裕があります。

ほほう

シュートのための肩ストレッチ!

とてもシンプルなチェックでしたが、クリアできましたでしょうか。

もしクリアできていなかったとしても、安心してください。

改善するためのストレッチまで紹介させていただきます(^^)

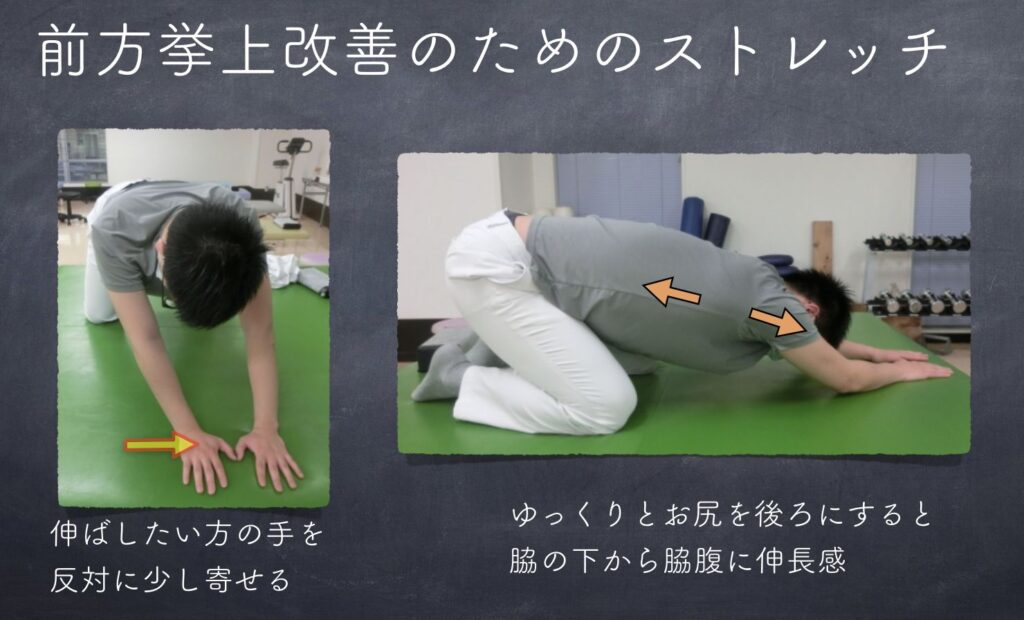

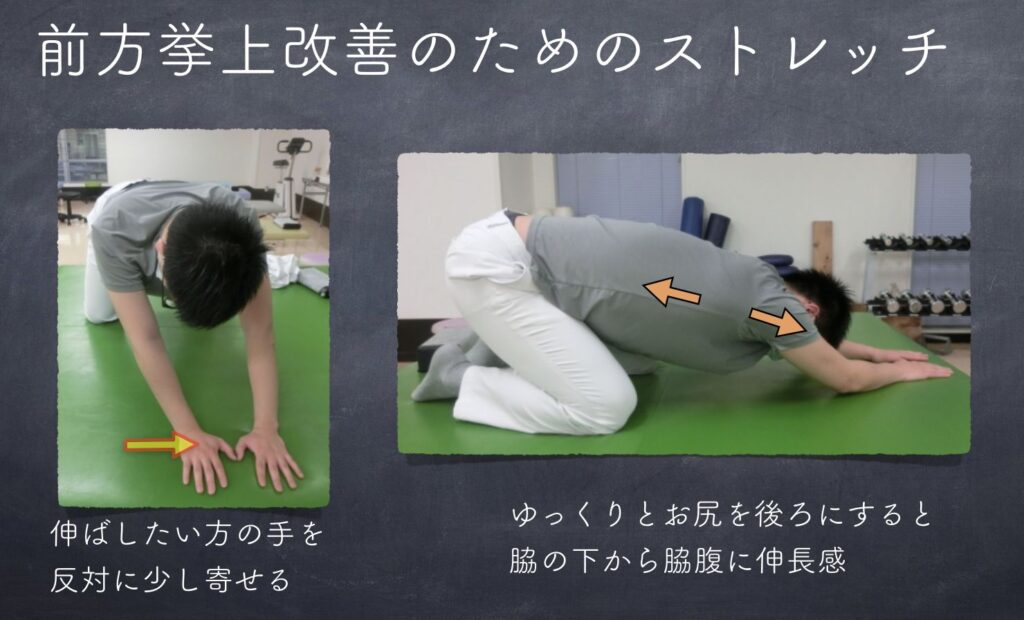

シュートのためのストレッチ ①前方挙上

四つ這いになり、お尻を後ろに引いていきます。

その際に、伸ばしたい方の手を反対側に少し寄せるとよく伸ばせます。

背中をまっすぐに保ち、肩がすくまないようにゆっくり後ろに引いていきます。

脇の下から、横腹まで伸長感がでれば大成功です。

お尻の引く角度や、手の位置、体幹の傾きなど、色々試してみましょう。

「伸びてる感」を探るように、自分の体を研究しましょう!

お!

角度によって伸びてる感が変わる!

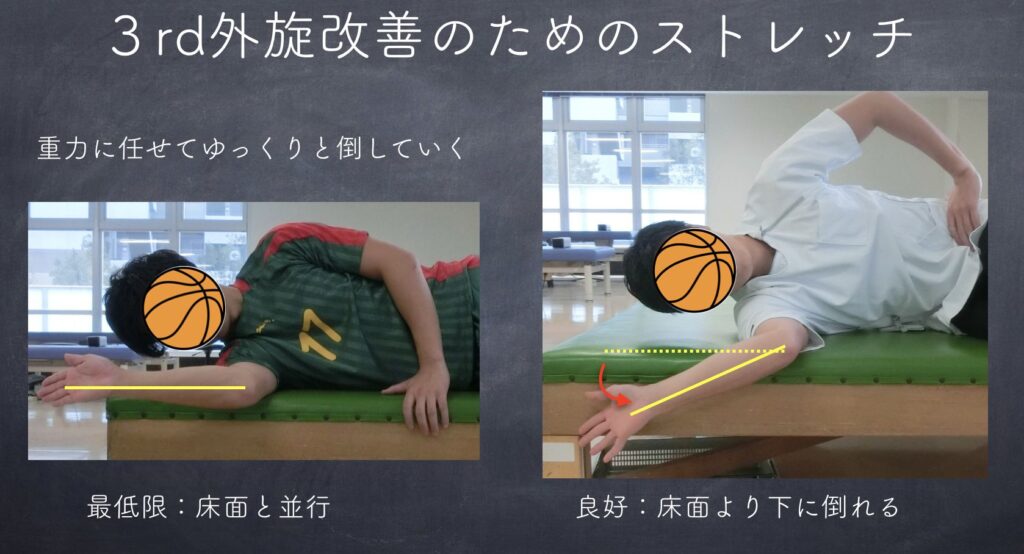

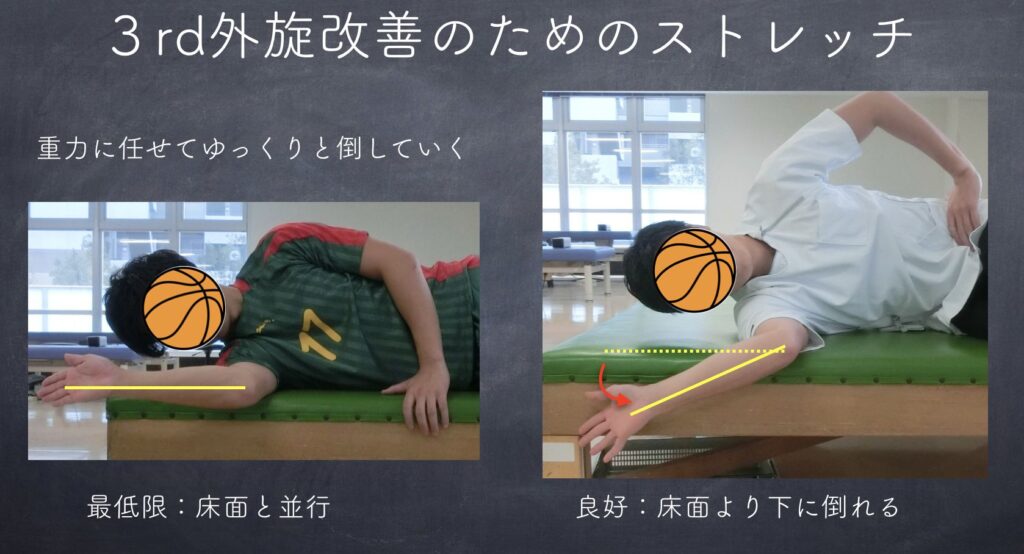

シュートのためのストレッチ ②3rd外旋

伸ばしたい方の肩を下にして横になります。

図のように肘を曲げ、前腕を頭の方に倒します。

前腕が床につくのは絶対条件でしょう。

余裕があればベッドなどを利用して、さらに前腕を倒してください。

痛みが出る場合は中止しましょう、

反動をつけないように、ジーッと倒していくのがポイントです。

おわりに

いかがだったでしょうか。

シュートにおいて絶対に必要な肩の可動域を紹介させていただきました。

子どもの選手も、大人の選手も、まずはチェックしてみてください。

この2つをクリアすれば、最低限の可動域はあるということになります。

ちなみに、紹介したストレッチをするだけでもシュートが軽くなる選手はいます。

是非試してみてください!(良かったら仲間の皆さんにも勧めてみてくださいね。)

バスラボでは、オリジナルのバスケ資料をnoteで販売しています。

資料タイトル一覧

- 機能解剖学に基づくシュートフォーム

- シュート探求:肘の挙がりと曲がり

- No!More!オスグッド・シュラッター病

- Physical Fitness Test for Basketball Players

「曖昧なシュート指導からの脱却」、「障害予防の啓発」、「バスケに特化したスポーツテストの普及」を目指し、資料を作成・販売しています。ぜひチェックしてみてください!

シュート分析するなら、これ必須です。

コメント