こんにちは。BMSLです!

今回は、「身体の硬さ」に関する1つの考え方をご紹介します。

すべての人に言えることではありませんが、知っておくとこれからのストレッチやエクササイズのモチベーションになるかもしれません。

身体が硬い人だけでなく、柔らかい人にも読んでほしい内容です(^^)

✔本記事の筆者

「身体が硬いからケガをしたんだよ」

こんな風に言われたことはありませんか?

身体の硬さがケガにつながる、ということは昔から言われています。

でも、なんででしょう?

身体が硬いとなぜケガをするのでしょうか。

実は、身体が硬くてもケガをしたことがない選手というのは意外と多くいます。

逆に、身体が柔らかいのによくケガをする選手も多くいます。

これは一体どういうことなのでしょうか。

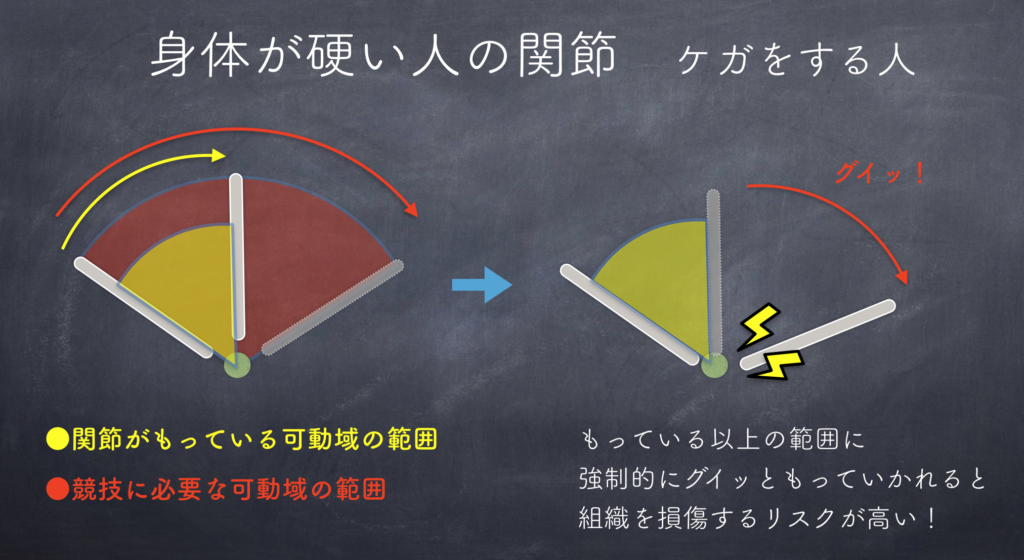

身体が硬い人のパターン

まずは身体が硬い人がケガをするパターンです。

このパターンでは、競技が求める可動域に自ら持っている可動域が達していないために起こることが多い印象です。

図で見ていきましょう。

身体が硬い人の関節は可動域が狭いです。

図でいうと黄色の範囲しか動く範囲がないということです。

例えば、競技で求められる可動域がそれより大きかった場合(赤色)、この可動域を硬い関節だけで処理しようとすると、その関節には負担がかかります。

もっている以上の範囲を動かさなければならないわけですから、競技中に速く強い力でグイッといくと、関節周りの何らかの組織を損傷する可能性が高まります。

それを予防するためには、ストレッチなどで可動域を広げておいて損はなさそうですよね。

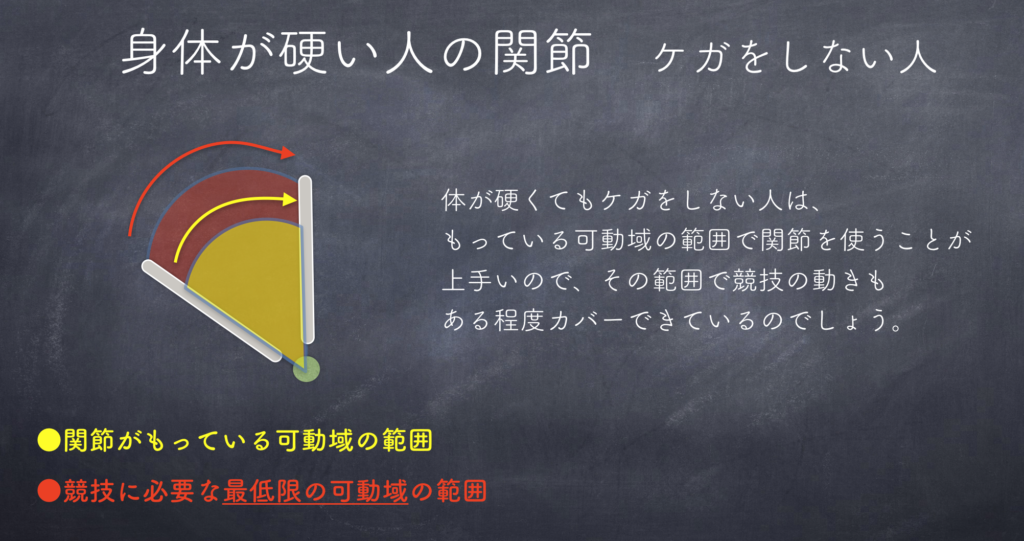

硬くてもケガをしない人

では、身体が硬くてもケガをしない人はどうなっているのでしょうか。

まず、身体が硬いといっても競技に求められる最低限の可動域はあると考えられます。

つまり、バスケでも走ったり、跳んだりする分の可動域があれば競技はできますよね。

おそらく身体が硬くてもケガをしない人は、自分のもっている可動域を上手に使える人です。

もっている可動域の範囲で関節を上手に使えるので、それ以上の範囲までグイッと持っていかれることはありませんし、足りなければ別の関節で補うことができます。

サイドステップの1歩が関節の硬さにより小さいとなれば、素早く2歩、3歩と踏めるという身体の使い方で硬さを補うことも可能でしょう。

ただ、1つ考えておかなければいけないことがあります。

それは、そもそも身体の硬さによりケガをするほどのパフォーマンスを発揮していないという可能性についてです。

背中の曲がったご高齢の方がバスケをしたとして、肉離れや捻挫などのケガをすると思いますか?

おそらくしないでしょう。

それは、そのようなケガをするほど大きく関節を動かせない、つまりスピードも出せないからです。

つまり、身体が硬いけれどもこれまでケガをしたことのない選手は、関節が柔らかくなり、可動範囲が広がることで更にパフォーマンスが上る可能性を秘めていると言うこともできます。

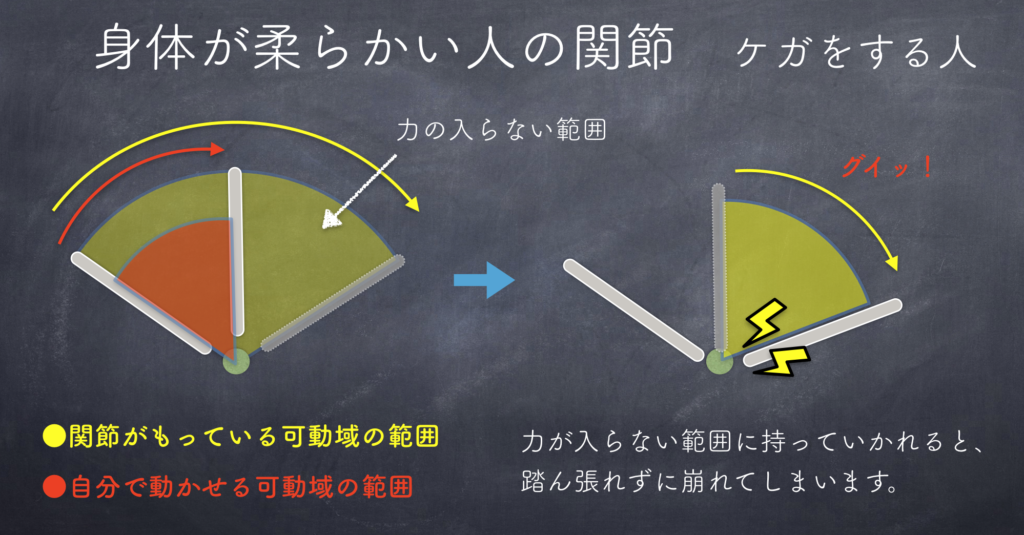

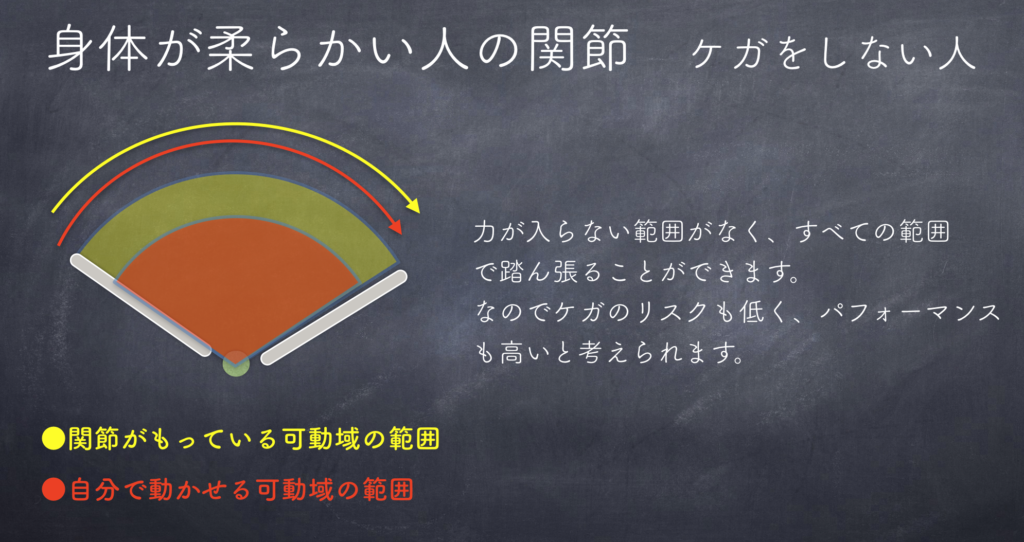

身体が柔らかい人のパターン

身体が柔らかいからと言ってケガをしないわけではありません。

身体が柔らかいが故にケガをするパターンもあります。

例えば、広い関節の可動域を持っていたとしても、その範囲を筋肉で動かせなかったとするとどうなるでしょう。

競技によってグイッと強い力で持っていかれても可動域に余裕はあるので、それで壊れることはありません。

ただ、グイッと持っていかれたところで力は入らないので、体重がかかったりすると踏ん張れずに崩れてしまいます。

その際に何かしらの組織が壊れる可能性は十分にあります。

これが、柔らかい人がケガをする1つのパターンです。

図で見てみましょう。

可動域がある以上、予期せずその範囲に持っていかれることはあるでしょう。

そこで力が入らなければ、重力や体重のされるがままになってしまいケガにつながるのです。

柔らかくてもケガをしない人

これは我々が描く理想の体の状態です。

つまり、どういうことなのでしょうか。

先程の自分で動かせない範囲が最小限の人がこれに当たります。

図で見てみると、

このように可動域が広く、その範囲を自分の筋肉で動かせる関節を持っているということです。

このような関節をもっていると、可動範囲全てで力を発揮できるためパフォーマンスは必然的に高まるでしょう。

硬い人のケガのように可動範囲の狭さによって壊れることや、柔らかい人のケガのように踏ん張れない範囲の存在によって組織を損傷するリスクが低く、これが競技者が目指すべき関節の状態であると私は考えます。

そして、肩関節、股関節、足関節、背骨などなど、ほぼすべての可動関節において適応できる考え方であると思っています。

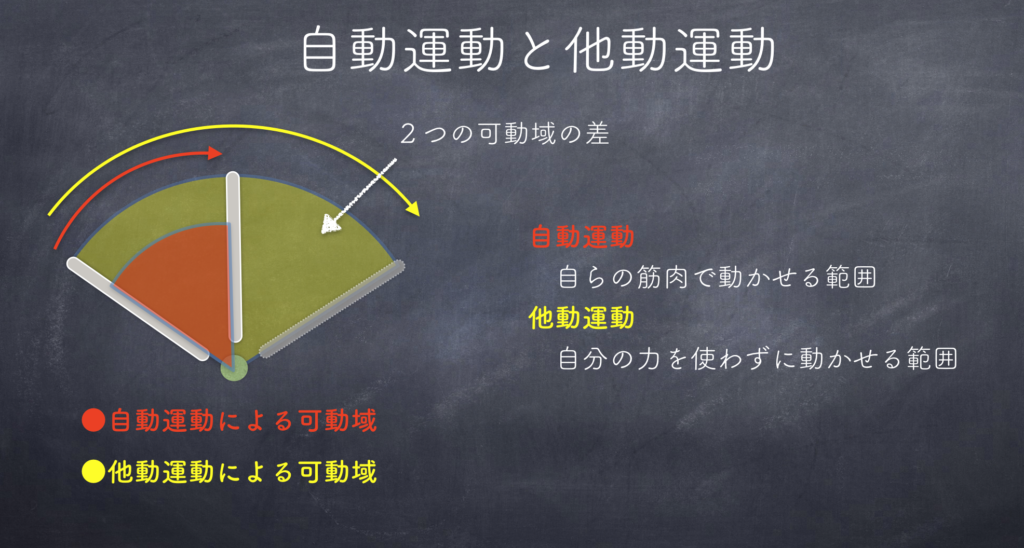

自動運動と他動運動

これまでのことを少し専門的な用語で説明を加えます。

私達の業界では関節可動域のことを大きく2つの視点で捉えます。

それが、「自動運動」と「他動運動」です。

自動運動とは、関節を自らの筋肉の力で動かすことを言い、

他動運動とは、自分の筋肉は使わず「他の誰か」に動かされる運動のことを言います。

この2つの視点が可動域にどのような視点を提供してくれるのかと言うのが、これまでの話なのです。

つまり、柔らかい人のケガするパターンで使用した図で見ると、

関節のもっている可動域全体(黄色)が「他動運動」での可動域(自分の筋肉は使っていない)で、自分の筋肉で動かせる範囲(赤色)が「自動運動」での可動域です。

この場合では他動可動域は広いのですが、自動運動の範囲はそこまで大きくありません。

つまり「他動運動」と「自動運動」の可動域に差があるという状態です。

なので、ケガのリスクとしては高い状態であると言えます。

他動可動域が狭くても(身体が硬い人)、その範囲をしっかりと自分の筋肉でコントロールできれば(他動と自動の差が小さい)ケガのリスクはそこまで高くはならないでしょう。

ストレッチだけでは足りない理由

可動域に関する2つの視点についてイメージが湧いてきましたでしょうか。

つまり、関節には他動可動域と自動可動域があり、その2つの差が大きいとケガに繋がる可能性があるということです。

もちろんパフォーマンスにも関係してきます。

大きく動かせる範囲があり、それが動ける範囲であればパフォーマンスに関してもポジティブですよね。

ではそういった良い関節を作るにはどうすればよいのでしょうか。

ストレッチの役割

一般的に言われるストレッチの役割は「可動域の拡大」ですが、今回ご紹介した「他動可動域」と「自動可動域」では、どちらの可動域拡大になると思いますか?

答えは、「他動可動域」です。

ということは、ストレッチを頑張っても「自動可動域」は広がっていかないということです。

身体が硬い人にとっての優先すべき課題は「他動可動域」の拡大ですので、ストレッチを頑張ることが必要です。

ただ、いざ「他動可動域」が十分に広がったとして、その範囲をしっかりと自分の筋肉で動かせますか?というのが次に生じる課題です。

先程も言ったように、この課題を解決するにはストレッチだけでは十分ではありません。

自動可動域も広げる!

「自動可動域」は自らの筋肉で動かせる可動域の範囲のことです。

ということは筋肉を動かさなければこの範囲は広がっていきません。

つまりこの課題を達成するためには、エクササイズやトレーニングと言った方法で「自動可動域」を広げていく必要があります。

これが障害予防やパフォーマンス向上に関してストレッチだけでは足りない理由です。

股関節の「自動可動域」を広げるためのエクササイズを紹介した記事を載せます。

記事中の大殿筋ストレッチが他動可動域拡大、股関節外旋エクササイズ、サイドブリッジが自動可動域拡大に関係してきます。

是非やってみてくださいね(^^)

[getpost id=”862″]

いかがだったでしょうか。

「身体が硬いとケガをする」を考えてみました。

身体と向き合うには様々な視点が必要ですし、それが多いほど良いケアやトレーニングができると思っています。

できることを積み重ねていきましょう(^^)

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント