こんにちは。

今回はあるミニバスチームにご協力をいただき、半年に渡って私が実施してきたあるプロジェクトについて書きたいと思います。

プロジェクトの始まり

このプロジェクトのそもそもの始まりは、私が長期間チームに介入することで選手の身体に変化が起こせるのかを疑問に思ったことがきっかけです。

私の現場での活動はその殆どが単発で終わります。

体育館にお邪魔し、ストレッチや筋トレ指導、そしてケガをしている選手がいればリハビリを教えたりします。

翌月にまた伺うことはあっても、継続したプログラムなどを組み立てたり、実施したことはありません。

とはいえ私は理学療法士ですので、病院では当然のように長期間の介入で患者さんの体に変化を起こしていきます。それが仕事です。

ここでの問題は、私が、元気な選手に意味のある身体の変化を提供できるプログラムを組み立て、実施できるのか?ということです。

トレーナーの方や指導者の方は至極当然にやっていることかもしれませんが、

病院勤めの私にとって、元気な人に対する、しかも集団への長期的プログラムの実施は大きな挑戦であったわけです。

そして、昨日、このプロジェクトが一段落したのでその報告をさせていただこうと思います。

今思えば、プロジェクトを開始した時にはこのブログもまだ無かった…。

プロジェクト 「Movement Construction」について

実施したプロジェクトは「Movement Construction」といいます。

ちょっとかっこいい…。

運動構築という意味です。

どんなものなのか紹介していきます。

Movement Constructionとは

このプロジェクトの名前には

Movement:運動、移動、動き

Construction:築造、建設、構造法

という単語を組み合わせてあります。意味はそのまま「運動構築」といった感じです。

Construction Of Movements でも良かったのですが、まあいいでしょう。

このプロジェクトにこういった名前をつけたのには意味があります。

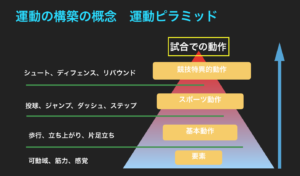

それは、私が理学療法士として、このブログでも何度か紹介している「運動ピラミッド」に基づいてプログラムを実施していきたいと考えていたからです。

長期的な介入には方針や軸が必要ですが、このプロジェクトはこの運動ピラミッドの概念に基づいて構成してあります。

つまり、「運動構築」という名の通り、バスケットに必要な運動ピラミッドを構築していこうというプロジェクトがこの「Movement Construction」なのです。

概要と目的

このプロジェクトは運動ピラミッドの概念に基づき、運動を構成する下位の層から介入することで、動作の基盤の拡大や質の向上を目指しています。

それにより上の層の動作が改善されていき、より良い運動ピラミッドが構築されていきます。

その結果、パフォーマンスの向上、障害の予防を達成するということが最終的な目的となります。

介入する層は選手の体の変化をみながら徐々に上げていき、最終的にはピラミッドの上層であるバスケの動きにまでつなげます。

そして、こういった活動を通じ、選手、指導者、保護者が体に対して学ぶ機会を提供するというのも一つの目的でもあります。

方法

地域ミニバスケットボールチーム、1チームにご協力いただき、月1回の実技講習を6回提供し、その前後で体力測定を実施しました。

実技講習の時間は2時間で、次の講習まで選手が実施する自宅エクササイズをプリントし提供しました。

このプロジェクトの肝は、体育館での実技講習の実施と、それを自宅に持ち帰って行うセルフエクササイズの実施まで範疇にあるという点です。

自宅でのエクササイズもプロジェクトの範疇である以上、このプロジェクトは保護者様の協力が欠かせません。

そのため保護者様に対し、説明と同意を得るための説明会を事前に実施しました。

とはいえ、セルフエクササイズの実施にはチェックシートなどは用意せず、あくまで本人がやるかどうかに委ねました。

プロジェクトの実施

もともと、プロジェクトは月に1回の講習を行い半年で終わる予定でしたが、試合や体育館の利用状況、私の予定もあり実際にはもう少し長期化しました。

ただ、予定していた講習はすべて実施することができ、プロジェクト前後の体力測定もしっかりと行うことができました(^^)

体力測定

プロジェクト前後の身体的な変化を如何にして数値化するかというのはとても重要なことです。

それが全てではありませんが、やはり数値として何かしらの改善がみられることがこういった介入を行う上では一つの意味になります。

身体機能を測るために様々な項目を考えましたが、今回は対象が小学生ということ、今後私がいなくてもできるように体育館にある測定機器で測定できるもの、ということから以下のものを選びました。

そしていくつか私の興味のある項目を問診として答えていただきました。

問診(体について)

問診では疼痛の有無、その部位、その原因について、そして痛い時にどういった対処をするかを記入してもらいました。

実はこれらの質問はこれまで多くの選手に答えてもらっているものです。

単発の講習会でも、座学がメインであったりすると感想などと一緒に書いてもらうことがあるのです。

これだけでも結構興味深い分析ができたりします。

体力測定項目

今回選んだ項目は6つです。必要な測定機器はストップウォッチ、メジャー、タイマーです。

立位体前屈

台の上に立ち、前屈します。

台の面を0として上がマイナス、下がプラスで測定します。

以下のサイトで簡単に記載してあります。

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/tairyoku-kiki/suichoku-tobi-sokutei.html

反復横跳び

これは新体力テストの項目ですので説明は不要と思います。

新体力テストと同様に実施します。

立ち幅跳び

これも新体力テストと同様です。

プロアジリティテスト

こちらは少々アスリート向きのテストと言ったところでしょうか。

短距離のダッシュ、ストップ、方向転換など複合的な能力を測ることができます。

YouTubeに動画がありました。

Tテスト

こちらもやや特殊なテストです。

10mー10mのTを作りそこをダッシュ、サイドステップで駆け抜けます。

ボール投げ

こちらはミニバスの5号球を使用しました。

投げ方の指定がなかなか難しく(1年生から6年生までいるため)、結局、自分が今いちばん飛ばせる方法で統一しました。

サイドスローから下投げまで様々なバリエーションがあってそれはそれで見ていて楽しかったです(^^)

各実技講習テーマ

第1回〜6回までそれぞれテーマを設定して講習を行います。

もちろん動作の習得具合によって内容を少し変えることもありましたが、概ねこの通りに進みました。

各テーマの目的や到達目標など保護者様に渡した資料がありますので、興味のある方はご連絡ください。

悪用しない約束でお渡し致します(^^)

自宅エクササイズ

その日の内容を3〜4つのエクササイズにして資料を渡していました。

自宅でできるものですので、第4回までのものがメインとなりました。

やっているかどうかを知る術はありませんが、やっている子とやっていない子はなんとなく動きでわかったような気がします。

結果

すべてのプログラムを終え、再度体力測定を行い実施前後の身体の変化をみてみました。

具体的な数値はここで開示するのはやめておきますが、みなとても良い結果が出ていましたよ(^^)

問診の結果

最も気になるのは疼痛の有無だと思いますが、

プロジェクト実施前は全体の3割を超える選手が疼痛があると答えていたのに対し、

実施後は2割まで減少しました。

確かに、このミニバスに行き始めた頃は保護者の方から「ここが痛いと言っています」というような相談があったりしたのですが、プロジェクトを始めてからはあまり聞かなくなりました。

選手の痛みが減るということは、個人にとってもチームにとっても良いことです。

このプロジェクトによって痛みが減少したのかもしれません。

体力測定の結果

平均値で比較すると、すべての項目において実施後の方が良い結果となりました。

特に柔軟性を測る立位体前屈の改善が著しく、選手によっては10cm以上も改善した子もいたほどです。

柔軟性の向上により関節可動域が拡大し、その結果、パフォーマンスが向上したとも考えられます。

ただ、このプログラムを実施したから身体機能が改善したかというと、はっきりとそう結論付けることはできません。

なぜなら、対象が育ち盛りの小学生で、この子たちは何もしなくてもどんどん身体機能が高まるからです。毎週バスケの練習をしているのならば尚更です。

それを知りたければ、同じ年齢で、同じような練習頻度のある、別のチームにプロジェクトをしない状態で2回体力測定をしてもらわなくてはなりません。

そこまですれば、このプロジェクトによって身体機能が改善したのか明確に分かるかもしれませんね。

今後の展望

今回の長期介入プロジェクトを実際にやってみて感じたことは、「自分にもできる」ということかなと思います。

先程も書きましたが、数値としての改善がこのプロジェクトによるものなのかを知るためにはデータが足りません。

ただ、半年以上、同じチームの選手の体の動きを見てきてやはり変化を感じたし、チームにとって意味のあることができたという実感があります。

そういった意味で今回の私の挑戦は成功したのかなと思います(^^)

今後の展望ですが、

プロジェクト中に思ったのは、こういった体力測定を行い選手の身体機能の向上を記録しているチームは一体どれくらいあるのだろうということです。

もちろんプロ、大学のトップレベルであれば当然のようにやっていることかなと思いますが、ミニバスや中学、高校のレベルではどうなのだろう。

選手の身体機能を数値として把握することの重要性は、競技レベルの高いチームがやっていることを考えれば、もはや説明は不要でしょう。

例えば、

「理学療法士による、バスケット選手のための、簡易的な、体力測定のフォーマット」などがあったとしたら普及するでしょうか。

小学生から大人まで共通して実施できるような、

ストップウォッチとメジャーとタイマーがあれば済むような、簡単で、バスケの体力が数値化できるような体力測定。

需要があるのかな…。個人的な印象では、ある気がする。

ということで、

作ってみようと思います!!

作ってみなければ普及するかもわかりませんしね…笑

というかもうすでにあったりして…笑

最終的にはデータベースが出来上がって、多くのチームが参加して、比較したりできるようなもの…。

どうなるかわかりませんが、楽しみにしていてください笑

ずいぶん長い記事になってしまいましたね。

長文失礼致しました。

コメント