こんにちは。BMSL(@Basketball_MSL)です!

バスラボ

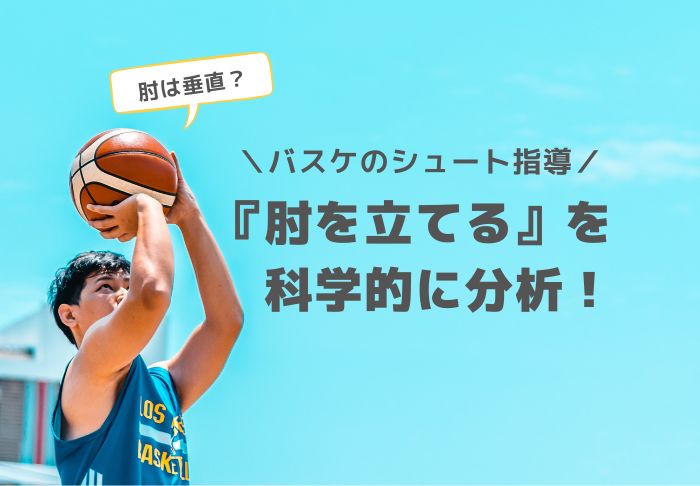

バスラボシュート練習(主にワンハンド)のとき、「もっと肘を立てて!」と指導されたことはありませんか?

あるある!

そもそも、バスケットのシュートにおいて「肘を立てる」ってどういうことなんでしょう。

経験を重ねていくにつれ、フォームは選手独自の進化を遂げていきますが、最初に指導されたことは意外と頭に残っていたりするものです。

この”はじめの一歩”をより良い指導で歩みだしてもらうために、今回は物理学と解剖学の視点で「肘を立てる」を分析していこうと思います。

結論としては、

肘は立てたほうが良いが、必ずしも垂直である必要はない

です!

この記事がなにか指導のヒントになれば幸いです。

- 本記事の筆者

【バスケのシュート指導】『肘を立てる』の物理学

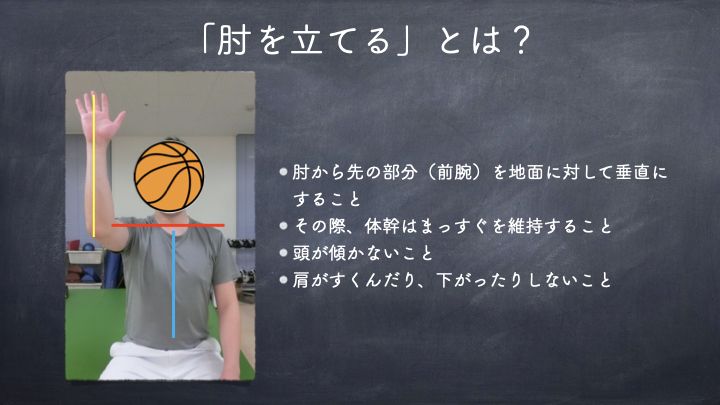

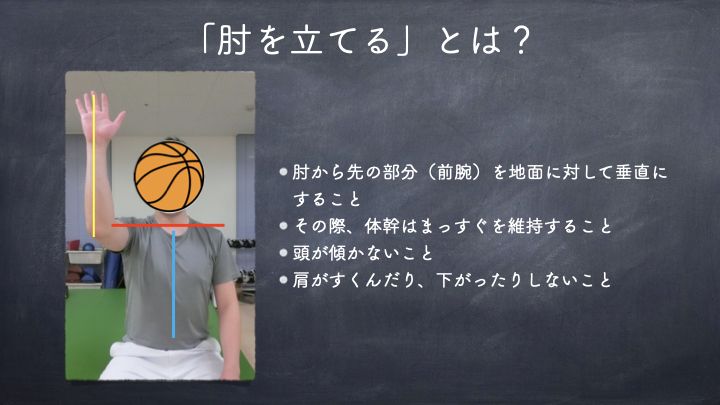

まず、シュートにおいて「肘を立てる」とは、どういった状態を想像しますか?

写真のようなイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。

両肩は水平で、利き手が地面に対して垂直に立っている状態です。

このとき肘は90°曲がっていると思います。

この手のひらの上にボールをのせればシュートの姿勢の出来上がり。

慣れていないと苦しい姿勢ですよね。

こ、これがワンハンドシュート…!

れがワンハンドシュートの基本の”き”。

慣れるまで我慢せい!

ちょ、ちょっとまって下さい(汗)

今回のテーマは、この『肘を立てる』を分析すること。

そもそも『肘を立てる』に意味があるのかを考えてみましょう。

もし意味がないのであれば、こんな苦しい姿勢を練習する必要はありませんもんね。

シュートにおいて重要なことはリングにボールを入れること。

その前提を踏まえて、まず物理学から考えてみましょう。

ループと『肘を立てる』の関係性

バスケットにおいてボールをリングに通すために必要なこと、それはループです。

ループとは、『ボールがリングに向かって飛んでいく際に出る軌道、放物線』のことです。

ループには水平方向の力だけでなく、垂直方向の力が重要になります。

つまりシュートの際に、身体はボールを垂直に押し上げる力を発揮しなければなりません。

実はこの動作において、『肘を立てる』ことはとても有利に働きます。

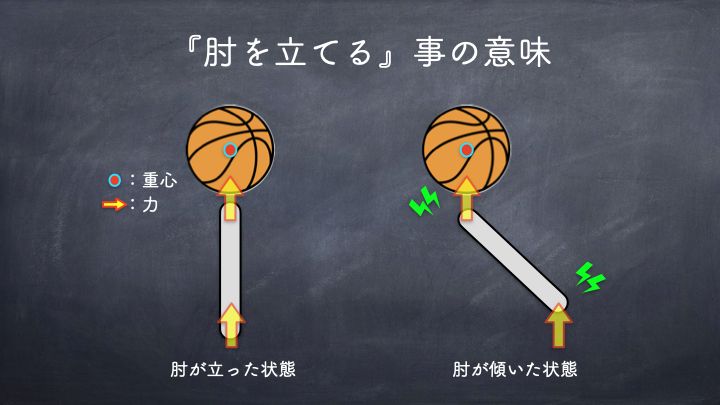

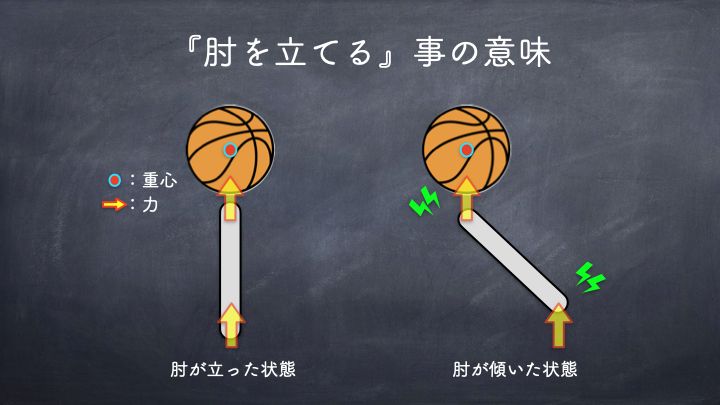

ボールを垂直に押し上げることを目指した場合、肘はボールの真下に位置することが最も効率的です。

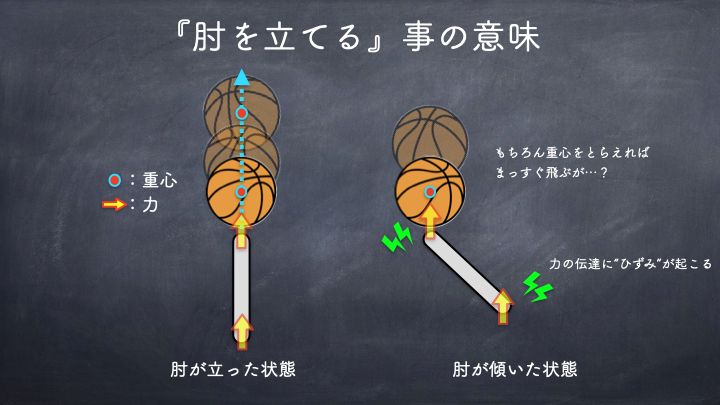

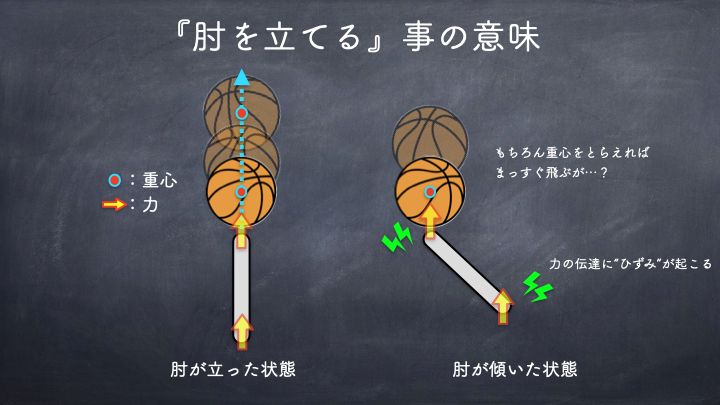

図のように肘が傾いた状態では力が逃げる可能性があるからです(緑のカミナリマーク)。

もちろん上手にコントロールすることで垂直に押し上げることもできるでしょうが、余分な力が必要になるでしょう。

ボールに伝える力の効率性を考えれば、『肘を立てる』ことに意味はありそうです。

ボールを“まっすぐ飛ばす”と『肘を立てる』の関係性

シュートを決めるには、狙った方向にボールをまっすぐ飛ばす必要があります。

バスケットはサッカーのようにボールを“曲げて”何かを狙うことはありませんので、ボールに横方向の回転を加える必要はありません。

サッカーはボールに回転をかけて、ボールが曲がる前提でパスやシュートを狙いますよね。

つまりシンプルにボールにまっすぐの力を加えれば良いということになります。

ただ、まっすぐの力がボールのどこに加わるかという視点が必要になります。

この図はどちらもまっすぐの力がボールに加わっていますが、右は力の位置がボールの重心より左側に加わっています。

そうなるとボールは横にズレ、リングに向かっていくことはなくなるわけです。

これを『肘を立てる』と絡めて模式図にしてみると、このようになります。

これも垂直方向に押し上げることのみを想定したものですが、先程と同様、肘は立っていたほうが力のコントロールは簡単になるでしょう。

かなり限定した条件ですが、やはり『肘を立てる』ことに意味はあるように思います。

この“ボールの重心”というアドバイスでシュートの感覚をつかむ選手は意外と多いです。

ボールの重心はボールの真ん中、球体の中心にあります。

手で触れているのはボールの表面でしかありません。

「芯に力を伝える」ことを意識してみても良いかもしれませんよ。

【バスケのシュート指導】『肘を立てる』の解剖学

肘関節は基本的に曲げ伸ばししかできない関節です。

専門用語ではこれを1軸性の関節といいます。

身近なものだと、一般的なドアについている金具、蝶番(ちょうつがい)と同じ動きをする関節になります。

複雑な動きはできないので、シュートにおいても考え方はシンプルです。

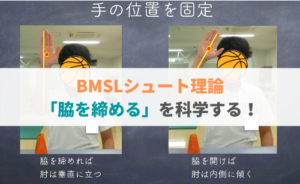

『肘を立てる』と肘の動きのイメージをつかんでもらうための画像を用意しました。

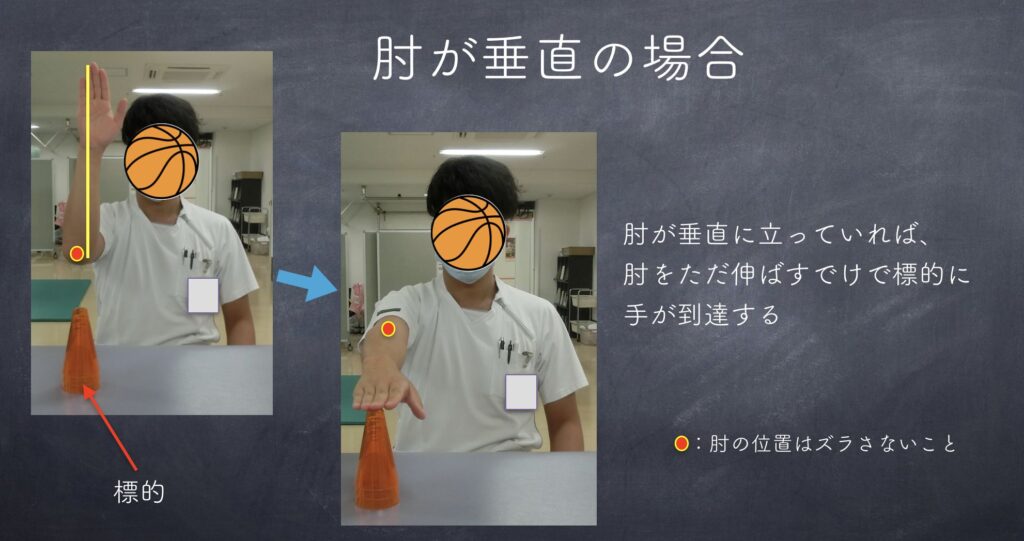

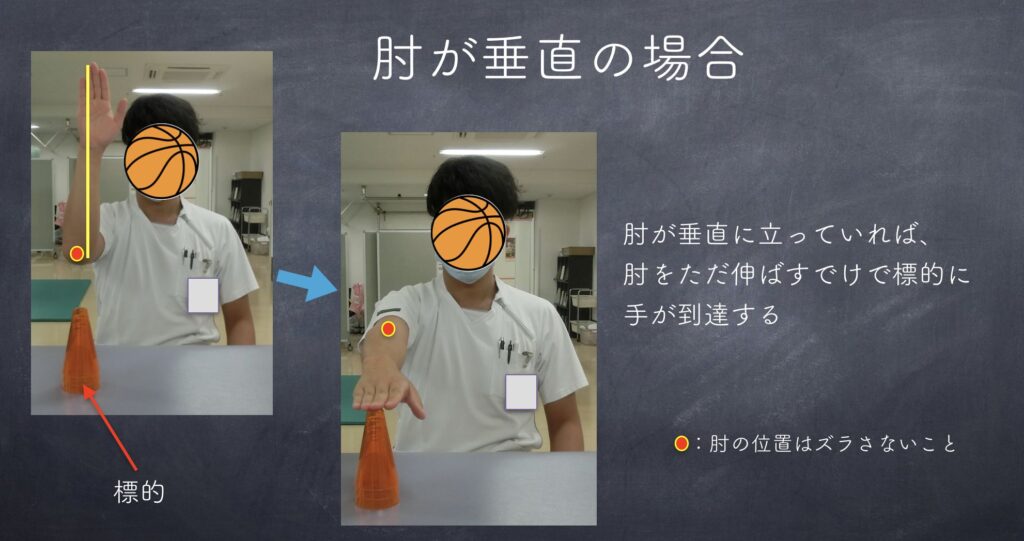

『肘を垂直に立てた』ときの肘の動き

まずは肘が垂直に立っている場合です。

肘が立っている場合は、肘を伸ばすとシンプルに目標物に手が届きます。

これは肘の曲げ伸ばしの方向と目標物の位置が一致しているからですね。

次に、肘が傾いている場合を見てみましょう。

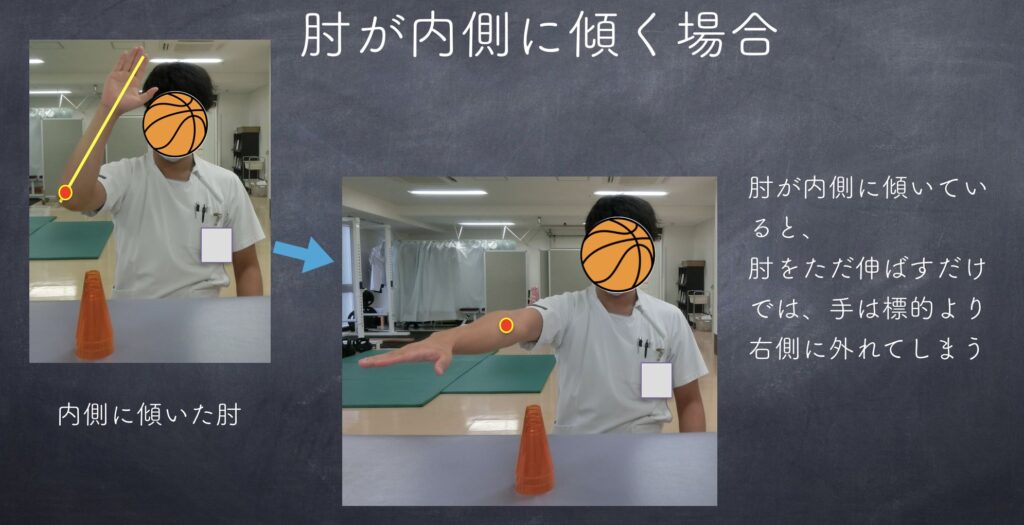

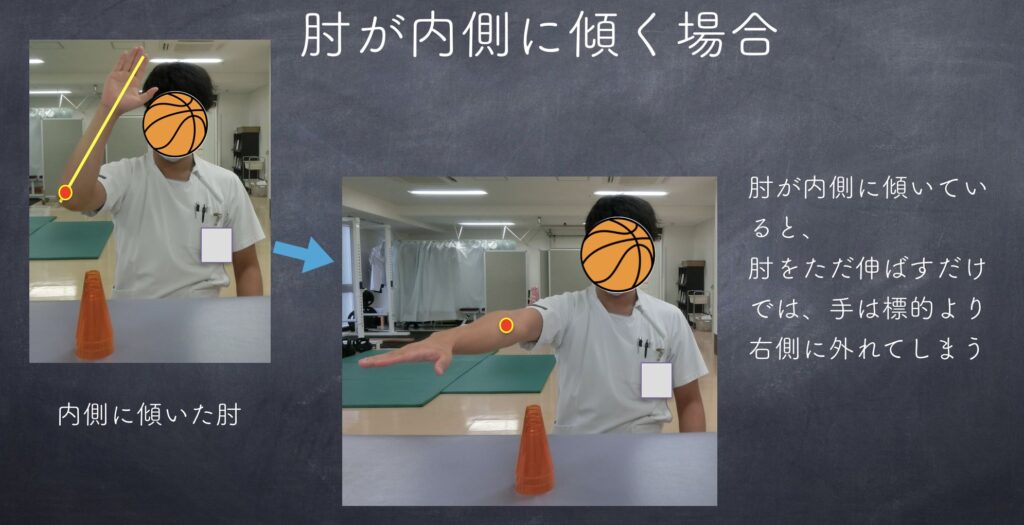

『肘が傾いている』ときの肘の動き

肘が写真のように内側に傾いていると、肘の曲げ伸ばしは目標物の右側に向かって起こります。

解剖学を勉強した人にとっては当たり前のことなのですが、肘の傾きは曲げ伸ばしの方向と直結します。

これをシンプルにシュートに当てはめると、やはり肘は立っていたほうが良いのでは?となります。

なぜなら標的に対して真っ直ぐボールを投げなければいけないのだから、曲げ伸ばしの方向と目標物の位置は同じに越したことはないからです。

つまり肘は“垂直”に立てたほうが良いってこと?

良い気付きが出てきていますね。

実は、この肘の“垂直”問題は複雑です。

もう少し分析を進めてみましょう!

【バスケのシュート指導】NBA選手の肘は垂直に立っているか

先程の分析で、肘の関節構造を考えれば肘は垂直に立ってたほうが良いのでは?という仮説が生まれました。

では、いわゆるトップシューターは肘を垂直に立てているのでしょうか。

結果からいうと、垂直に立っている選手はほとんどいません。

多くの選手が内側に10°〜25°程度傾いています。

つまり、『立ってはいるけど、垂直ではない』という状態です。

物理学や解剖学的にも肘を立てることにメリットはありますが、垂直にまで立てる必要が無いということでしょう。

シュートの際の肘が垂直にならない理由は大きく2つあります。

シュートの肘が垂直でない理由 ①肩関節の存在

シュートの肘が垂直に立っていない理由は、動作に肩関節が関与してくるからです。

ここまでの分析では肘関節のみに焦点を当ててきましたが、実際のシュート動作ではそうはいきません。

シュートにおける肘の動きは主に『挙げる』+『曲げる−伸ばす』の組み合わせによって起こります。

もしシュート動作が肘だけで完遂できるのであれば、ダーツのように肘は垂直に立つのではないかと思います。

が、そうはいきません。なぜか。

それは必要とされる力がダーツとは桁違いだからです。

肘の挙がりと曲がりの関係性についてはこちら!かなりマニアックな内容です。

シュートの肘が垂直でない理由 ②必要とされる力の問題

まず肩関節の関与なしにできるダーツは、羽が重くても30g、必要な水平距離は240cmです。

それに対し、バスケットボールは7号で600g、3Pの水平距離は675cmとなります。

さらに高さも加わりますね。

目標まで到達させるために必要な力が桁違いというのはイメージできるかと思います。

バスケの場合、この力を肘だけで発揮するのが困難である以上、肩関節の関与がどうしても必要になります。

肘のようにシンプルな構造でない肩関節が関与するということは、それだけで複雑な可動域や筋力の影響を受けることになり、肘の傾きには個人差が生じてきます。

可動域と筋力がシュートに与える影響については別記事にあるので御覧ください。

【バスケのシュート指導】『肘を立てる』まとめQ&A

Q. 肘は立てたほうが良いですか?

物理学や解剖学からこの『肘を立てる』の意義について分析してきましたが、その意義は十分にありそうです。

ループをかける必要性、ボールの芯に力を伝える効率性から『肘を立てる』ことで高い再現性を達成できる可能性があります。

Q. 肘は垂直に立てるべきですか?

肘を垂直に立てる必要はありません。

多くのトッププレイヤーの肘は垂直ではありませんし、角度には個人差があります。

垂直にこだわることで崩れるフォームもあるので、動画などの客観的情報と、自分の感覚などの主観的情報を統合して自分のフォームを探求しましょう。

Q. 「肘を立てる」指導法についてどういった考えを持つべきですか?

先程も書きましたが、個人差は容認すべきです。

ただ、肘が大きく傾くことで生じるデメリットを理解し、伝えられる必要はあると考えます。

肘の傾きは肩関節の可動域や筋力といったコンディションが関与してくるものです。

もし関節の硬さや筋力の弱さから肘が傾いてしまう場合は修正が必要と考えますが、そうでない場合、無理な修正は必要ないと考えます。

いかがだったでしょうか。

『肘を立てる』について一緒に考えていただけましたでしょうか。

肘の傾きは個人差を容認する…か。

意外と面白かったのう

「垂直にしないと」と思ってたから安心した!

でも肩の動きもチェックしてみよ!

ワンハンドシュートに初めて挑戦する選手やフォームに悩んでいる選手に対して良い助言ができると、その選手の可能性は大きく広がるのではないかと思います。

ぜひ、一緒に日本のシュートを良くしていきましょう!

バスラボでは、オリジナルのバスケ資料をnoteで販売しています。

資料タイトル一覧

- 機能解剖学に基づくシュートフォーム

- シュート探求:肘の挙がりと曲がり

- No!More!オスグッド・シュラッター病

- Physical Fitness Test for Basketball Players

「曖昧なシュート指導からの脱却」、「障害予防の啓発」、「バスケに特化したスポーツテストの普及」を目指し、資料を作成・販売しています。ぜひチェックしてみてください!

コメント